鹿嶋市明石の鹿島神宮 東の一之鳥居の概要

鹿島神宮「東の一之鳥居」は、神宮本殿の北東3.6kmほど、鹿嶋市の明石海岸に屹立する大鳥居です。

武甕槌神(たけみかづちのかみ)の上陸地

鹿島神宮 祭神の武甕槌神(たけみかづちのかみ)が鹿島に降臨した理由は、大甕(おおみか。現在の日立市大甕)に住む悪神 天香香背男(あめのかがせお、天津甕星)を討伐するためと言われています。

祭神のルートに関し、一説には下記のように推測されています(『鹿島神宮』東 実 氏)。

太平洋 → 明石の浜から上陸 → 沼尾 → 鹿島

武甕槌神が上陸した場所に、当鳥居が屹立しているわけです。

鳥居の形状

当鳥居の形状はその名も「鹿島鳥居」型式、材質は表皮を剥いただけの木材で、現在神宮の前に屹立する大鳥居と同じ、古式にのっとった造りをしています。笠木(横向きの円柱の木材)の太さが左右で異なり、外側から見て左が太い方と決まっています(鹿島神宮以外はすべて逆)。注意して見てみると面白いです。

笠木は、外側から見て左が太い

こちらの笠木も、外側から見て左が太い

東西南北の一之鳥居

神宮の一之鳥居は、神宮より離れた場所に東西南北それぞれ四基あり、当鳥居は神宮の東の太平洋側を守っています。四基の鳥居は道案内の神「岐神」(くなどのかみ)を祀るとされ、下記のように神宮の陸・海・湖の入り口を守っています。

- 東の一之鳥居 明石の海岸

- 西の一之鳥居 大船津の湖岸

- 南の一之鳥居 神栖町息栖の川岸(息栖神社一之鳥居)

- 北の一之鳥居 大野村浜津賀の神戸森

創建・祭神に関する参考情報

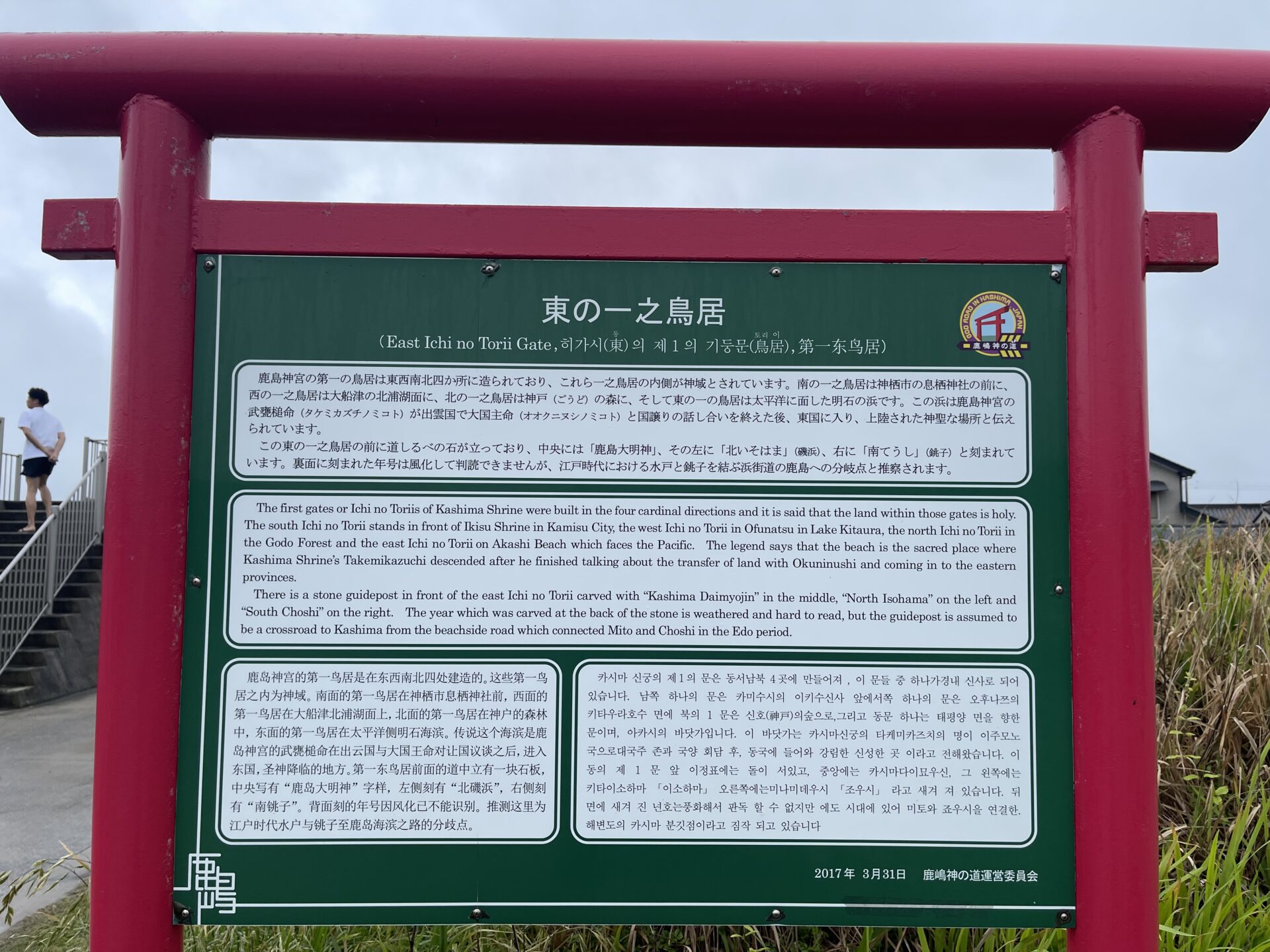

鹿島神宮の第一の鳥居は東西南北四か所に造られており、これら一之鳥居の内側が神域とされています。南の一之鳥居は神栖市の息栖神社の前に、西の一之鳥居は大船津の北浦湖面に、北の一之鳥居は神戸(ごうど)の森に、そして東の一の鳥居は太平洋に面した明石の浜です。この浜は鹿島神宮の武甕槌命(タケミカズチノミコト)が出雲国で大国主命(オオクニヌシノミコト)と国譲りの話し合いを終えた後、東国に入り、上陸された神聖な場所と伝えられています。

この東の一之鳥居の前に道しるべの石が立っており、中央には「鹿島大明神」、その左に「北いそはま」(磯浜)、右に「南てうし」(銚子)と刻まれています。裏面に刻まれた年号は風化して判読できませんが、江戸時代における水戸と銚子を結ぶ浜街道の鹿島への分岐点と推察されます。

P726 明石の息栖神社

(中略)

明石の海岸に、鹿島神宮の東の大鳥居がある。この大鳥居は次の四ヶ所に在り、岐神がまつられているのであるが、特殊のまつりはない様である。

東の一之鳥居 明石の海岸

西の一之鳥居 大船津の湖岸

南の一之鳥居 神栖町息栖の川岸

北の一之鳥居 大野村浜津賀の神戸森

P64

この鹿島に武甕槌神が降られたのは、前に述べたように、鹿島から約七十キロ北の大甕(現在日立市大甕)に住むカガセオを討伐するためであった。(中略)

流海に出られ、船で流海を下り、大海(太平洋)に出て、明石の浜に上陸され、沼尾を経て鹿島にいたったのであろうか。現在でも明石の海岸には鳥居が太平洋に向って立てられ、往時を偲ばせるものがある。

写真図鑑

内側からの写真

中央「鹿島大明神」

左「北いそはま」(磯浜)

右「南てうし」(銚子)

笠木両端のアップ

内側から見て右が太い方(外側から見て左が太い方)となっている。

外側からの写真

笠木両端のアップ

外側から見て左が太い方となっている。

近隣からの風景

風力発電所の風車が見える

基本情報

| 名称 | 東の一之鳥居 |

| ご祭神 | 岐神 |

| 住所 | 鹿嶋市明石676 |

| その他 | ■鹿島神宮 https://kashimajingu.jp |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『鹿島神宮』東 実 著 1968年

- 『鹿島町史 第1巻 鹿島の歴史』鹿島町広報課内鹿島町史編さん委員会 著 1972年

- 『鹿島町史 第2巻 鹿島の文化史』鹿島町広報課内鹿島町史編さん委員会 著 1974年