鹿嶋市大船津の鹿島神宮 西の一之鳥居の概要

鹿島神宮「西の一之鳥居」は、神宮本殿の西南西1.9kmほど、鹿嶋市大船津の北浦湖岸に屹立する大鳥居です。

新たな参詣路と水上鳥居

往昔の参経路は現在と異なり、参拝客は御手洗池口鳥居近隣まで船で乗り入れ、そこから神域に入っていたようです。

ところが、鎌倉時代に鹿嶋の土地隆起が起こり船の往来ができなくなると、大船津が船着き場として利用されるようになりました。ここに、忍性という僧侶が鳥居を建てたのが、西の一之鳥居の始まりとされています。

1618年に徳川二代将軍秀忠が水中鳥居を奉納、現在の鳥居は、2013年6月に再建されたものです。水底からの高さ18.5m(厳島神社は16m)、幅22.5mもあり、水上の鳥居としては国内最大級とのことです。

鳥居の形状

当鳥居の形状はその名も「鹿島鳥居」型式、材質は表皮を剥いただけの木材で、現在神宮の前に屹立する大鳥居と同じ、古式にのっとった造りをしています。笠木(横向きの円柱の木材)の太さが左右で異なり、外側から見て左が太い方と決まっています(鹿島神宮以外はすべて逆)。注意して見てみると面白いです。

笠木は、外側から見て左が太い

右が太い?

東西南北の一之鳥居

神宮の一之鳥居は、神宮より離れた場所に東西南北それぞれ四基あり、当鳥居は神宮の西の湖側を守っています。四基の鳥居は道案内の神「岐神」(くなどのかみ)を祀るとされ、下記のように神宮の陸・海・湖の入り口を守っています。

- 東の一之鳥居 明石の海岸

- 西の一之鳥居 大船津の湖岸

- 南の一之鳥居 神栖町息栖の川岸(息栖神社一之鳥居)

- 北の一之鳥居 大野村浜津賀の神戸森

創建・祭神に関する参考情報

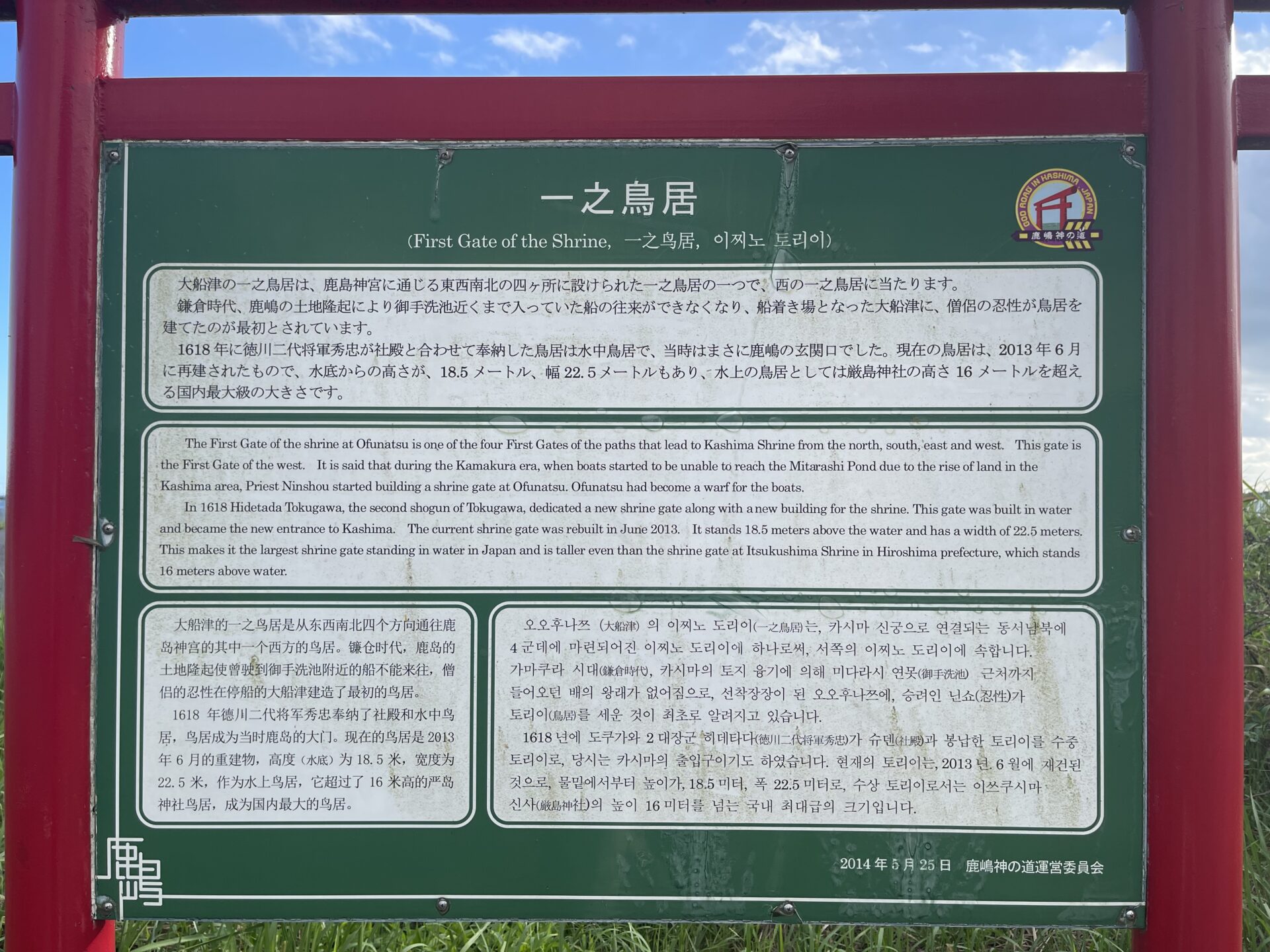

大船津の一之鳥居は、鹿島神宮に通じる東西南北の四ヶ所に設けられた一之鳥居の一つで、西の一之鳥居に当たります。

鎌倉時代、鹿嶋の土地隆起により御手洗池近くまで入っていた船の往来ができなくなり、船着き場となった大船津に、僧侶の忍性が鳥居を建てたのが最初とされています。

1618年に徳川二代将軍秀忠が社殿と合わせて奉納した鳥居は水中鳥居で、当時はまさに鹿嶋の玄関口でした。現在の鳥居は、2013年6月に再建されたもので、水底からの高さが、18.5メートル、幅22.5メートルもあり、水上の鳥居としては厳島神社の高さ16メートルを超える国内最大級の大きさです。

P726 明石の息栖神社

(中略)

明石の海岸に、鹿島神宮の東の大鳥居がある。この大鳥居は次の四ヶ所に在り、岐神がまつられているのであるが、特殊のまつりはない様である。

東の一之鳥居 明石の海岸

西の一之鳥居 大船津の湖岸

南の一之鳥居 神栖町息栖の川岸

北の一之鳥居 大野村浜津賀の神戸森

写真図鑑

内側からの写真

鹿島城山公園からの写真

神宮神域の西にある鹿島城山公園の展望台から、湖岸の西の一之鳥居を見ることができます。

基本情報

| 名称 | 西の一之鳥居 |

| ご祭神 | 岐神 |

| 住所 | 鹿嶋市大船津2251 沖 |

| その他 | ■鹿島神宮 https://kashimajingu.jp |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『鹿島神宮』東 実 著 1968年

- 『鹿島町史 第1巻 鹿島の歴史』鹿島町広報課内鹿島町史編さん委員会 著 1972年

- 『鹿島町史 第2巻 鹿島の文化史』鹿島町広報課内鹿島町史編さん委員会 著 1974年