目次

四街道市山梨の天御中主神社の概要

天御中主神社(あめのみなかぬしじんじゃ)は、室町時代後期の1492年(明応元年)に山梨氏(月見里(やまなし)氏)一族の氏社として創建された、四街道市山梨に鎮座する神社です。別称 妙見様、山梨妙見神社。

当社は、北斗山金剛授寺尊光院(現 千葉神社)の主祭神「北辰妙見尊星王(ほくしんみょうけんそんじょうおう)」(通称 妙見菩薩)の分霊を祀り創建されましたが、明治元年の神仏分離令に際し、祭神が「天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」になりました。

創建・祭神に関する参考情報

『千葉県神社名鑑』抜粋

天御中主神社(あめのみなかぬしじんじゃ)(通称 妙見様)

祭神

天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)

由緒沿革

明応元年九月一五日創立。明治一八年八月一五日無格社となる。

境内説明書『山梨妙見神社の大甕(おおがめ)』抜粋

四街道市指定文化財 山梨妙見神社の大甕(おおがめ)

所在地

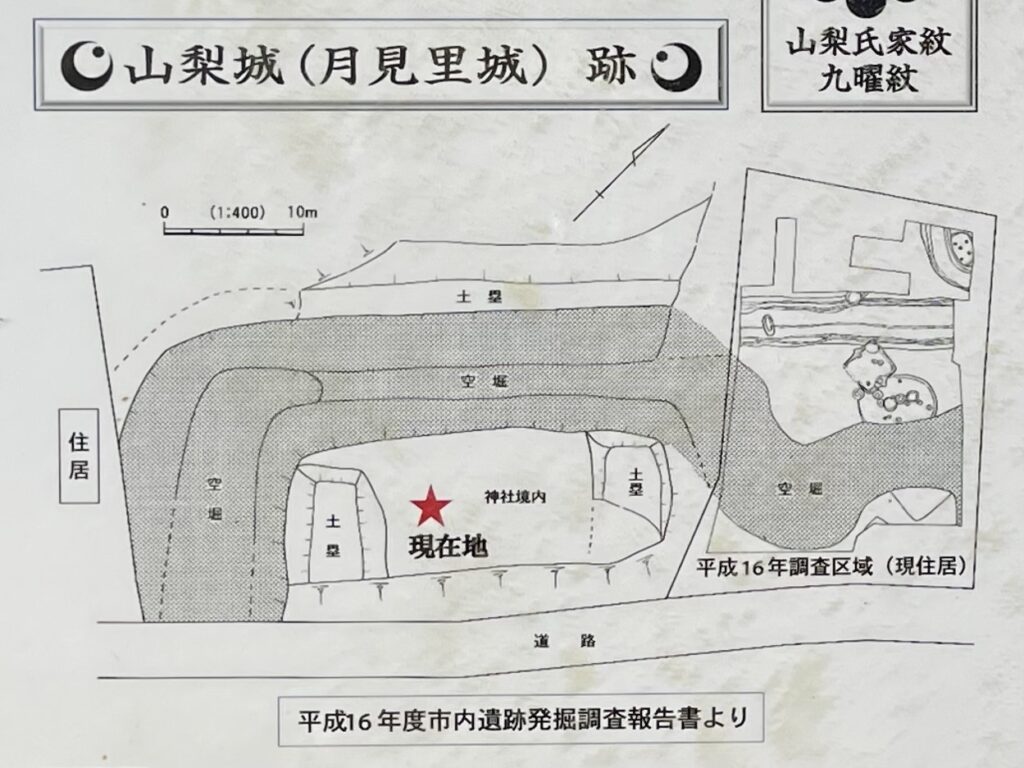

天御中主神社(山梨妙見神社・山梨城(月見里城(やまなしじょう))跡)

昭和二十二年頃、山梨川戸地区による当社東側農道工事の際、地下から大きな甕が口を下にした状態で発見されました。

この甕は、尾張国知多郡常滑(現・愛知県)で造られた「常滑焼」で、倉時代後期から室町時代の製作と推定され、中近世の人々に様々な用途で使用されていたことがわかっています。

当社は、北斗山金剛授寺尊光院(現・千葉神社)の主祭神「北辰妙見尊星王(妙見落薩・明治元年神仏分離令後に天之御中主大神)」の分霊が祀られています。(中略)

当社は、戦国時代初期の明応元年(一四九二)九月一五日創建と伝わり、山梨氏・月見里(やまなし)氏一族の氏社であったと考えられています。

写真図鑑

社殿周辺の風景

社殿

鳥居、

土塁、空堀

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 天御中主神社 |

| ご祭神 | |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 四街道市山梨823 |

| その他 |