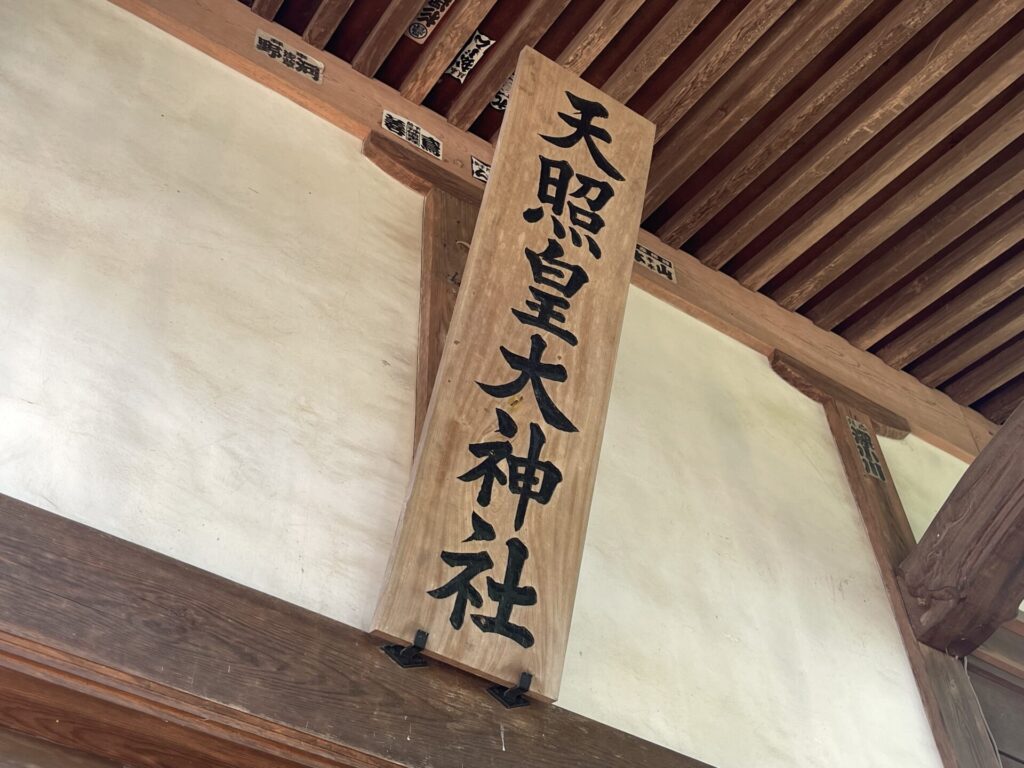

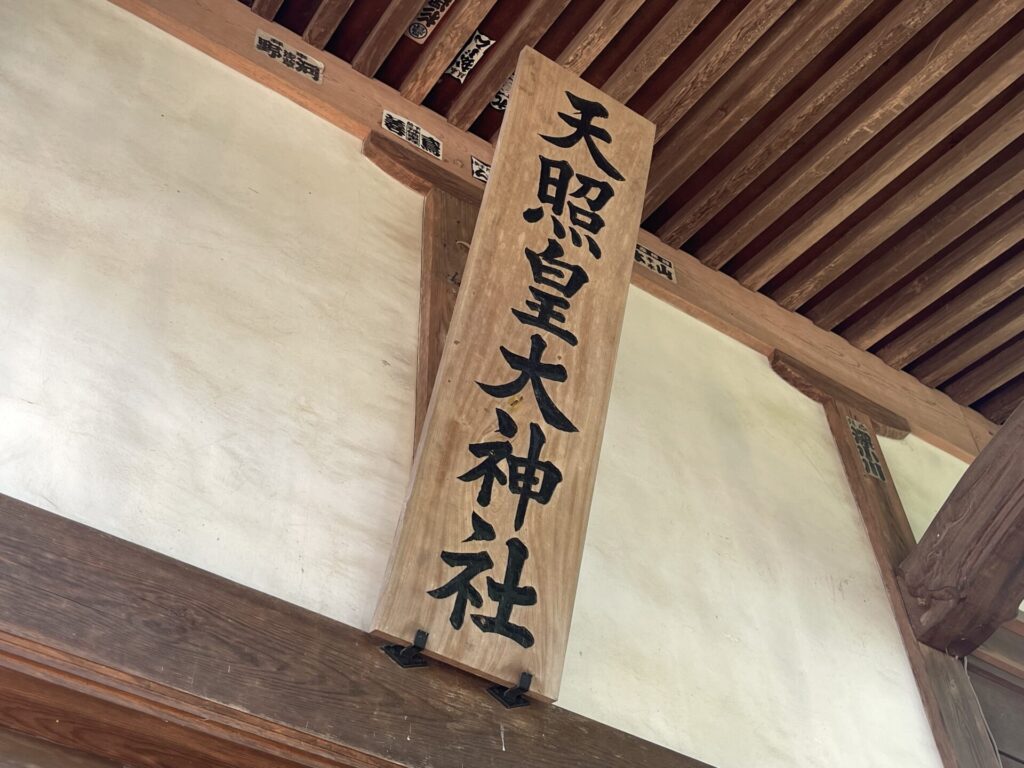

四街道市物井の天照皇大神社(てんしょうこうだいじんじゃ)の概要

天照皇大神社(てんしょうこうだいじんじゃ)は、1912年(大正元年)に物井地区の複数の社を合祀して創建された、四街道市物井に鎮座する神社です。

明治期から終戦期まで旧村社に列格していました。

当社の拝殿では、一般的な社に比べ背が高く細長いような気がします。覆屋に囲われた本殿が、かなり見事なので、参拝の際は是非観察してみてください。

祭神

祭神として次の神様が祀られています。

- 天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)

- 伊拝諾命(いざなぎのみこと)

- 伊排冊命(いざなみのみこと)

- 事解男命(ことさかのおのみこと)

- 天兒屋根命(あめのこやねのみこと)

合祀社、社名の由来

大正元年に、近隣の以下の社を「熊野神社」に合祀。社名を「天照皇大神社」と社名を改めました。物井部落の産神として信仰を集めてきました。

- 大宮神社(祭神 天児屋根命。物井字馬場)

- 朝日神社(祭神 天照皇大神。字郷)

- 大日神社(祭神 大日霊貴命。字御山)

- 香取神社(祭神 経津主命。字新田)

- 八幡神社(祭神 本田別命。字松葉作)

- 熊野神社(祭神 伊弉諾命、伊弉册命、事解男命。字台)

四街道市の「香取神社」

四街道市は「香取神社」がとても多い地域です。

- 四街道市:6社

- 佐倉市:1社

- 酒々井町:1社

- 印西市:0社

- 八千代市:1社

- 千葉市:0社

- 物井地区の香取神社は、大正元年に天照皇大神社へ合祀

創建・祭神に関する参考情報

天照皇大神社(てんしょうこうだいじんじゃ) 旧村社

天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)伊拝諾命(いざなぎのみこと)伊排冊命(いざなみのみこと)事解男命(ことさかのおのみこと)天兒屋根命(あめのこやねのみこと)

由緒沿革

由緒不詳だが、大正元年―二月―二日、部落内鎮座の各神社を熊野神社に合祀して天照皇大神社と改称する。昭和五六年一〇月三日拝殿を建替える。

天照皇大神社由来

由緒

創立は不祥なるも物井字馬場に鎮座の大宮神社(祭神天児屋根命)字郷に鎮座の朝日神社(祭神天照皇大神)字御山に鎮座の大日神社(大日霊貴命)字新田に鎮座の香取神社(祭神経津主命)字松葉作に鎮座の八幡神社(祭神本田別命)字台に鎮座の熊野神社(祭神伊弉諾命 伊弉册命 事解男命)の各社を大正元年十二月十二日に熊野神社に合祀して天照皇大神社と社名を改められ、物井部落の産神として部落の家内安全、農業守護、殖産興業の神として信仰をあつめて来た

附記

大宮神社

祭神天児屋根命

天照大御神が天の岩屋にこもり給うた時岩戸の前に神楽を奏して神慮を慰められた神

本社春日大社(古事記による)

朝日神社

祭神天照皇大神

伊弉諾命 伊洋明命の二柱の神の御子にして高天原をしらしめ給ひ、上下ひとしくその霊威を仰ぎて日の神と称える

本社伊勢神宮(古事記による)

大日神社

祭神天照皇大神にて別名を大目霊女貴命と申します(古事記による)

朝日神社に同じ

香取神社

祭神経津主命

大国主命及びその子事代主命に国土を皇孫のために譲りまつるか否かを談判せられ国土を、皇孫に奉げ奉らしめ国内を巡行し荒振る神々を平定し日本建国の基を築き東国開拓の祖神

本社香取神社(古事記による)

八幡神社

祭神本田別名とも申しのち応神天皇と申し奉る

八幡の神はその初め豊前国宇佐の群馬城峰上の顕現せられたのを起源としのちに山下に社をたてて神霊を奉斉したのが宇佐八幡宮である上下の仰を集め源氏の氏神とされるにより鎌倉の鶴ヶ岡入播宮が創設された

熊野神社

祭神伊洋諾命 伊弉册命 事解男命

伊弉諾命 伊芽册命の二柱の神は天神の命を受け大八洲国及び山河、草木を始め萬物をお産みなされた親神として伝えられている事解男命は伊弉諾命 伊芽册命二柱の御子と伝えられている(古事記による)

写真図鑑

社殿周辺の風景

社殿全景

拝殿

本殿

狛犬

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 天照皇大神社 |

| ご祭神 | 天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)、伊拝諾命(いざなぎのみこと)、伊排冊命(いざなみのみこと)、事解男命(ことさかのおのみこと)、天兒屋根命(あめのこやねのみこと) |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 四街道市物井870 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年