鴨川市広場の須賀神社の概要

須賀神社は、創建年不詳なるも天正の時代(1573~1592年)に京都より勧請されたと伝わる、鴨川市広場に鎮座する神社です。

明治期から終戦期まで指定村社に列格していました。

祭神

- 主神:須佐之男命(すさのおのみこと)

- 合祀神:罔象女神(みずはのめのかみ)、源義家(みなもとのよしいえ)

1908年(明治四一年)、同町内にあった次の神社が合祀されました。

- 「水神社」または「渚の谷神社(すわのやじんじゃ)」…罔象女神

- 「白幡神社(白旗神社)」…源義家公

大変立派な社殿

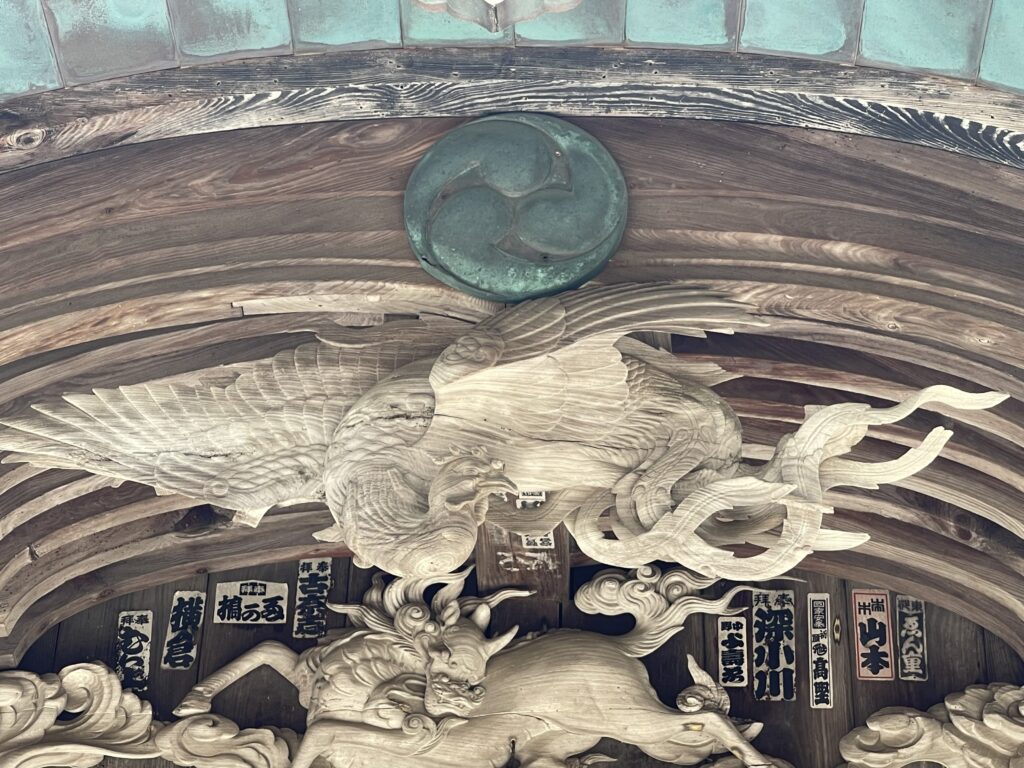

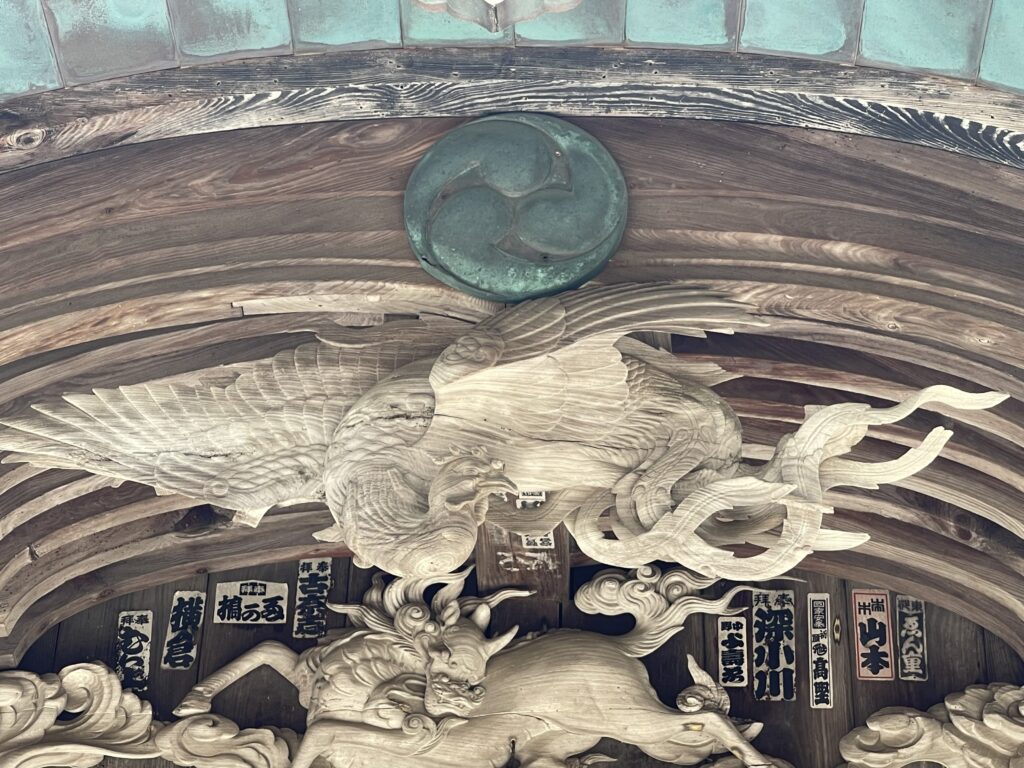

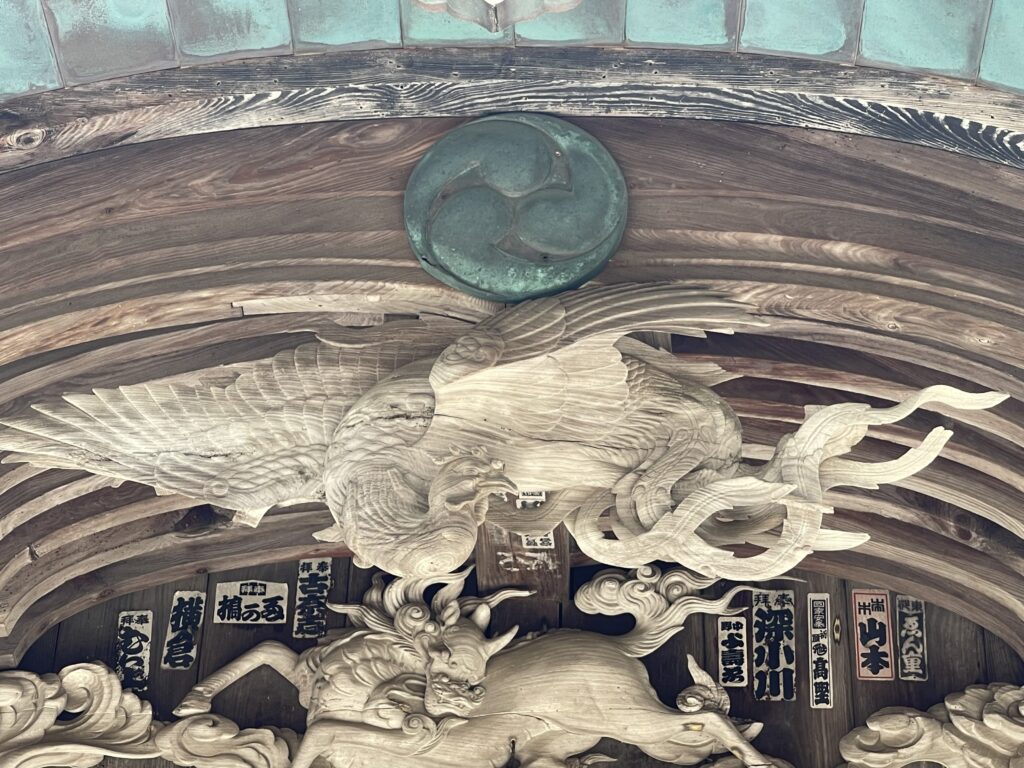

当社の社殿は大きさも彫刻も大変立派なもので、参拝した際にかなりたまげました。

広い境内にどんと佇む巨大な社殿。写真ではわかりづらいですが、香取神宮本殿を思わせる流造の巨大な本殿にしばし見とれてしまいます。

拝殿向拝の彫刻は、三代目「波の伊入」の武志伊八郎信秘(たけしいはちろうのぶみつ)作とのこと。鳳凰、麒麟、龍が縦に並んでいます。

三代目伊八の彫刻は次の社でも見ることができます。

天正時代に京都より勧請

当社創建に関する詳細は不明ですが、天正時代(1573~1592年)に京都より勧請されたと伝わっています。

室町幕府滅亡(足利義昭追放)に際し、「元禄」から改元されたのが「天正」です。この時代、房総は里見氏と北条氏の抗争が続いていました。疫病や畿内の大災害(天正地震)も重なり、世の中はかなり不安定だったと思われます。厄除けのためか、あるいは、西国からの移住者によってか、京都の牛頭天皇系の社の分霊が当地に祀られたわけです。

勧請元は不明のようですが、木更津の「須賀神社」同様、京都の「八坂神社」でしょうか?

写真図鑑

拝殿

拝殿向拝の彫刻

本殿

本殿

鳥居

狛犬

一対目の狛犬

二対目の狛犬

常夜灯

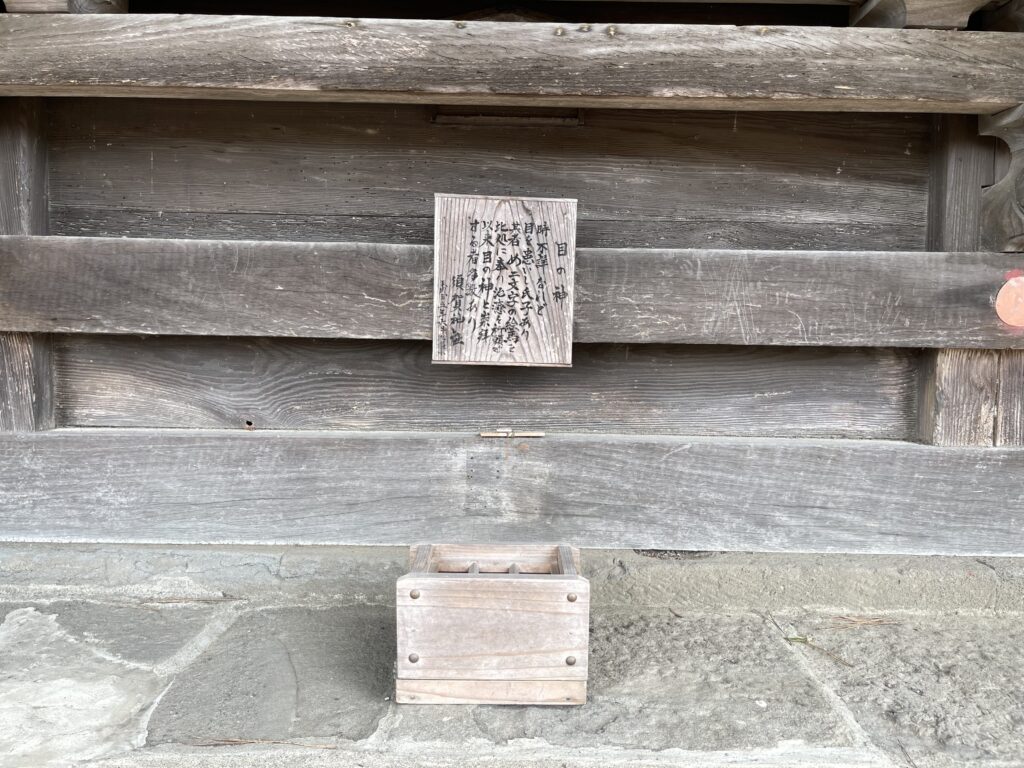

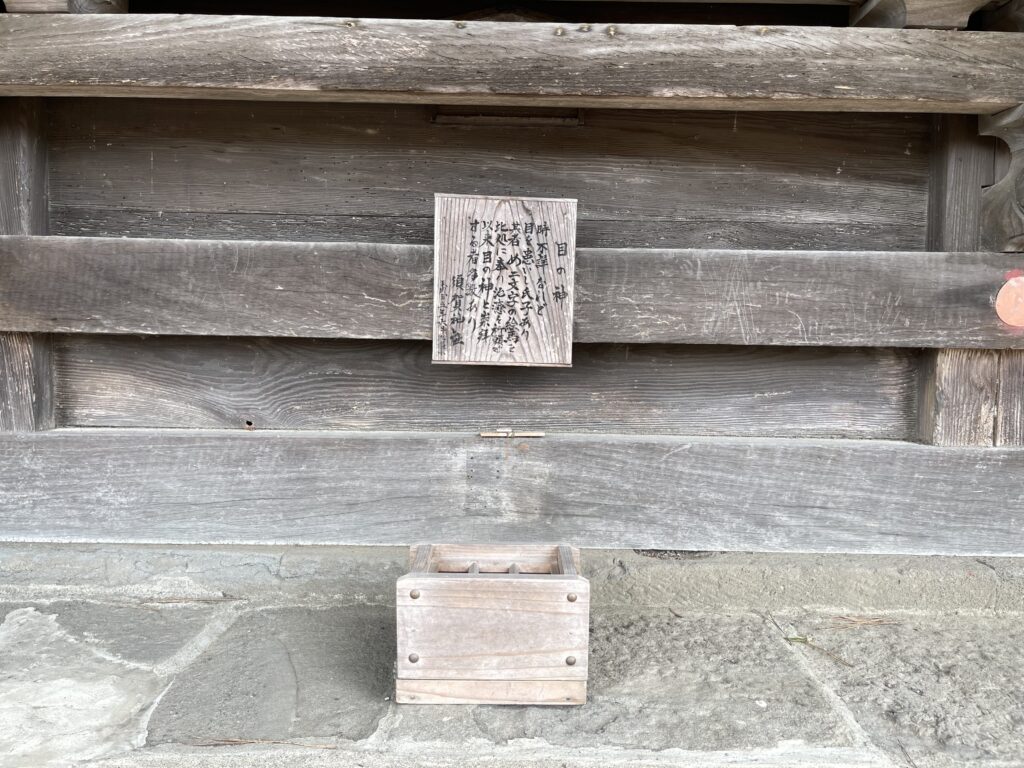

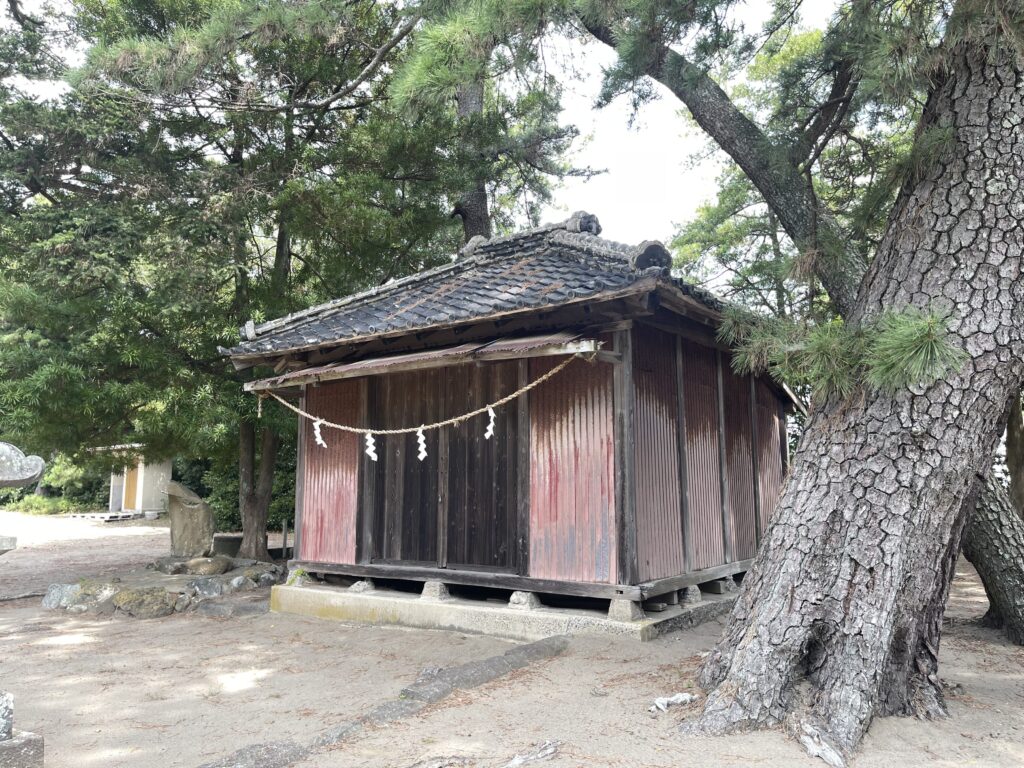

境内社

名称不明

左から、風神、稲荷神社

右の二基は名称不明

左から、足神、疱瘡、いなり、山神、日の丸

手水舎、社務所

その他

参拝順路

基本情報

| 社号 | 須賀神社 |

| ご祭神 | 須佐之男命(すさのおのみこと)、罔象女神(みずはのめのかみ)、源義家(みなもとのよしいえ) |

| 住所 | 鴨川市広場819 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

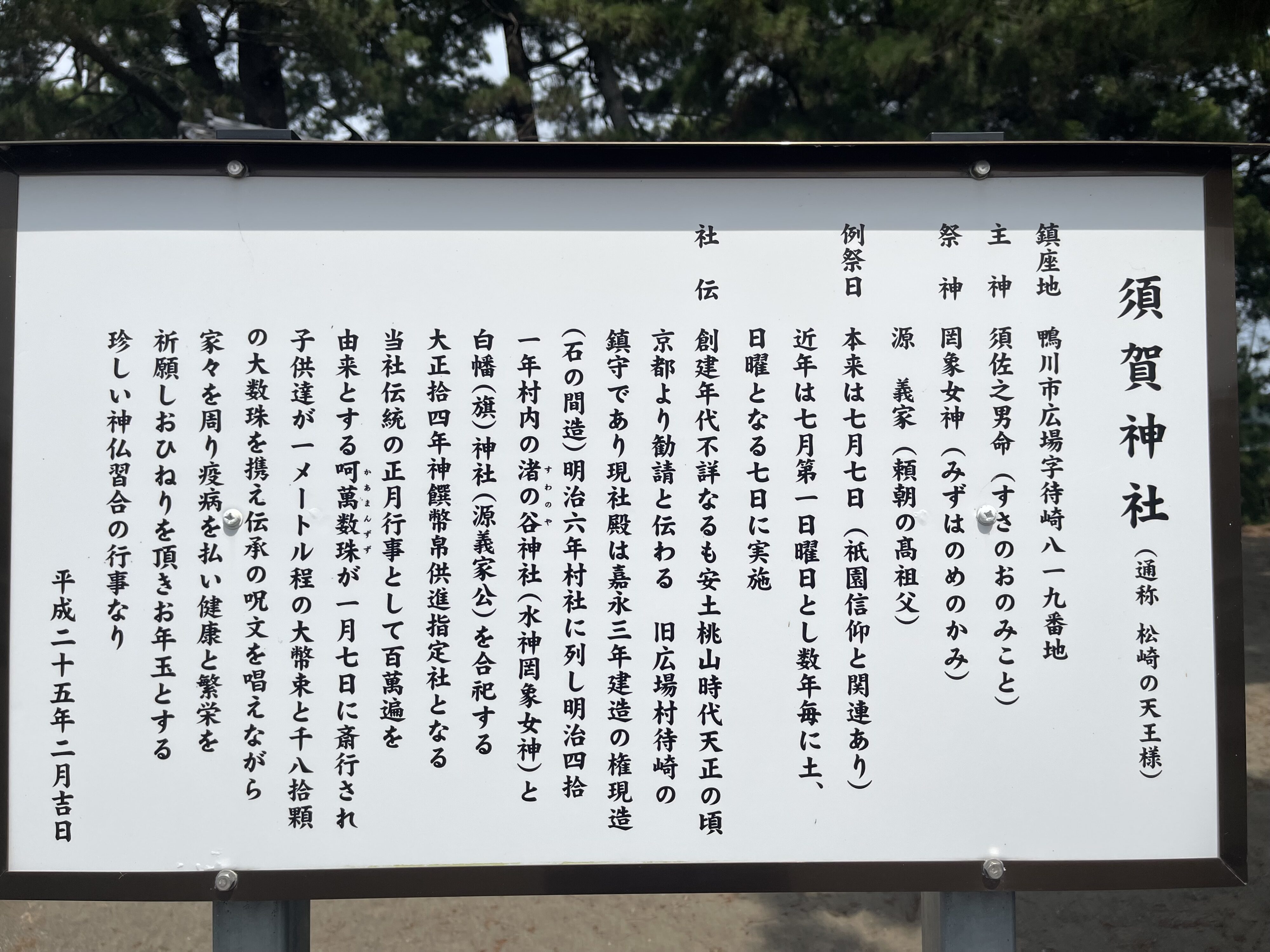

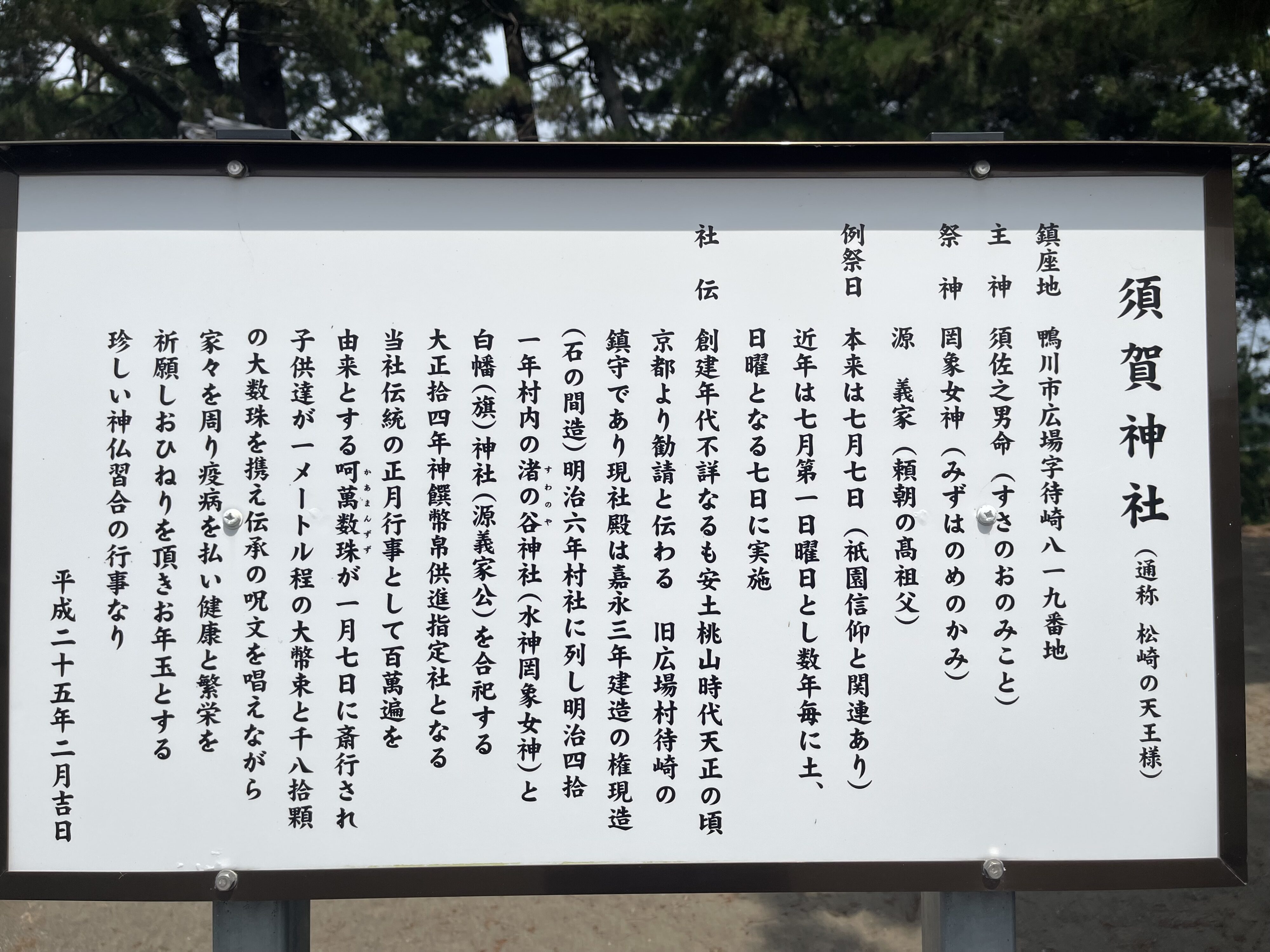

須賀神社(通称 待崎の天王様) 旧指定村社

祭神

須佐之男命(すさのおのみこと)罔象女神(みずはのめのかみ)源義家(みなもとのよしいえ)

由緒沿革

当社は須佐之男命を主神とし罔象女神・源義家公を合祀する。創立年代は不詳であるが社伝によれば、天正のころ京都より勧請したといわれる。鴨川市広場地区の鎮守である。明治六年村社に列し、さらに大正一四年神饌幣帛供進指定社となる。明治四一年同町内にあった無格社水神社及び白幡神社を合祀した。本殿は嘉永三年の修築である。

須賀神社(通称00んm称 松崎の天王樣)

鎮座地

鴨川市広場字待崎八一九番地

主神

須佐之男命(すさのおのみこと)

祭神

岡象女神(みずはのめのかみ)

源義家(頼朝の髙祖父)

例祭日

本来は七月七日(祇園信仰と関連あり)

近年は七月第一日曜日とし数年毎に土、日曜となる七日に実施

社伝

創建年代不詳なるも安土桃山時代天正の頃京都より勧請と伝わる 旧広場村待崎の鎮守であり現社殿は嘉永三年建造の権現造(石の間造)明治六年村社に列し明治四拾一年村内の渚の谷(すわのや)神社(水神岡象女神)と

白幡(旗)神社(源義家公)を合祀する

大正拾四年神饌幣帛供進指定社となる

当社伝統の正月行事として百萬遍を由来とする呵萬数珠(かあまんずず)が一月七日に斎行され

子供達が一メートル程の大幣束と千八拾顕頼の大数珠を携え伝承の呪文を唱えながら家々を周り疫病を払い健康と繁栄を祈願しおひねりを頂きお年玉とする

珍しい神仏習合の行事なり

平成二十五年二月吉日

Webサイト

- かもナビ かもチャリで巡る「名工伊八の軌跡」MAP

https://www.kamonavi.jp/ja/img/kamochari/08ihachi.pdf

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年