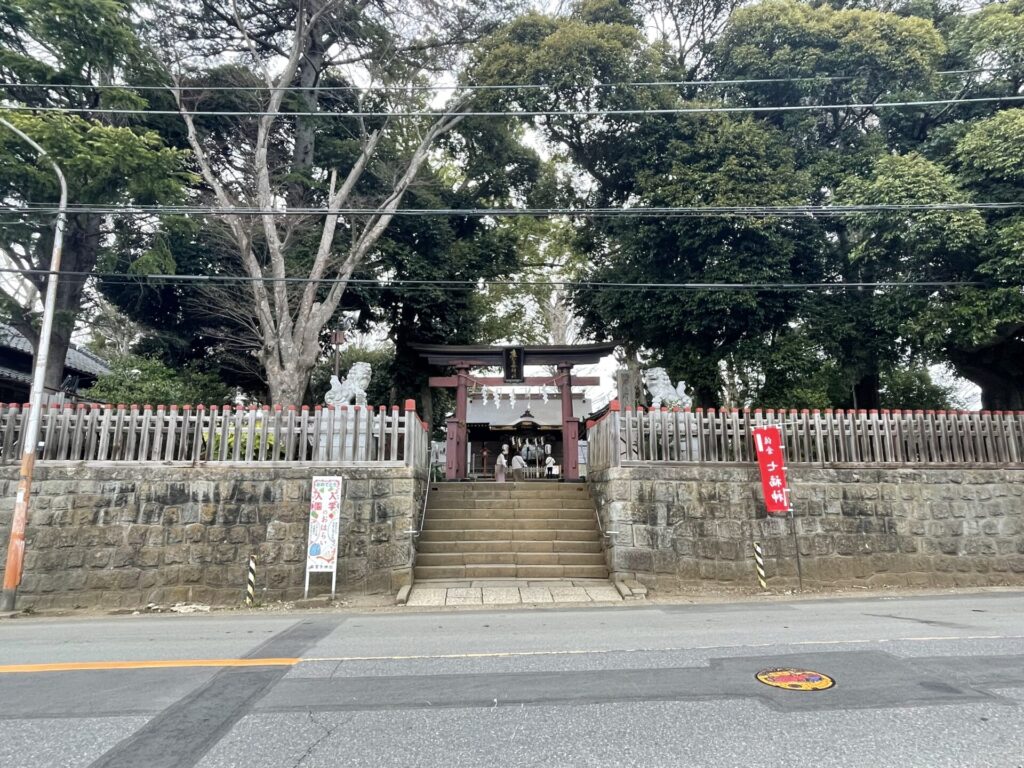

佐倉市鏑木町の佐倉藩鎮守 麻賀多神社(まかたじんじゃ)の概要

佐倉藩鎮守 麻賀多神社(まかたじんじゃ)は、創建年不詳、稚産霊命(わかむすびのみこと)を祭神とする、佐倉市鏑木町に鎮座する神社です。

明治期から終戦期まで旧郷社に列格していました。

西印旛沼の南、佐倉城址や市役所のある台地のなかほど、「京成佐倉」駅の南650m、JR「佐倉」駅の北1.1kmほどの場所に鎮座しています。

祭神

稚産霊命(わかむすびのみこと)は、蚕・桑・五穀などを司る神で、伊邪那美命(いざなみ-)の子、または、伊邪那美命の産んだ火之迦具土神(ひのかぐつち-)の子とされています。

稚産霊命の子もやはり農業神、食物・穀物を司る豊宇気毘売神(とようけひめのかみ)となります。

麻賀多神社とは?

日本国内で印旛にだけ存在

「麻賀多神社」の名を冠する社は、日本国内で印旛周辺にのみ鎮座するかなり珍しい神社です。麻賀多十八社(印旛十八麻賀多)と呼ばれる18社を含め、現在は30社前後の麻賀多神社が確認できます。

少し話がずれますが、下記地図の如く、「麻賀多神社」「宗像神社」「鳥見神社」の勢力圏の境界が厳密に線引きされているのが大変興味深いです。

麻賀多神社の創祀は成田市船形の奥津宮

成田市台方の麻賀多神社が「本宮」(本社)、同市船形の麻賀多神社が「奥津宮」(奥宮)で、これらが印旛周辺に勧請され現在に至るようです。

最初に創建されたのは奥津宮で、1800年余前、印旛国造 伊都許利命(いんばのくにのみやつこ いつこりのみこと)が、稚日霊命(わかひるめのみこと)を創祀したのが始まりとされています。

関連コンテンツ

創建・祭神に関する参考情報

創建年代および由緒不詳、明治期から終戦期まで旧郷社、神稚産霊命(わかむすびのみこと)を祭神とする神社です。

境内社として、三峯神社、稲荷神社、疱瘡神社が鎮座しています。

写真図鑑

拝殿

茅の輪

2023年6月に参拝したところ、運良く茅の輪が設置されていました。

本殿

奥宮

当社の奥宮は、祭神「稚産霊神」の荒魂を祀っています。荒魂(あらみたま)とは、神様の荒々しく攻撃的な面のことです。この逆の和魂(にぎみたま)は、神様の優しく穏和な面のことです。

当サイト筆者は、荒魂を祀る「奥宮」は、「香取神宮」と「鹿島神宮」以外には、千葉県界隈では見たことがありません。

- 成田市の「麻賀多神社 奥津宮」は、旧鎮座地を奥宮としているので、荒霊とは関係なさそうです。

鳥居

大変美しい

摂社、末社

摂社 稲荷神社(麻賀多さまの御子神)

流造の小祠に狐像が所狭しと並べられています。

公式HPには「稲荷神社(麻賀多さまの御子神)」と書かれています。祭神 稚産霊命(わくむすび-)とその御子神 豊宇気毘売神(とようけひめ-)は、ともに五穀豊穣を司る農業神です。

摂社 三峯神社(福禄寿)、末社 疱瘡神社(なで恵比寿)

手水舎、社務所

ご神木 大銀杏

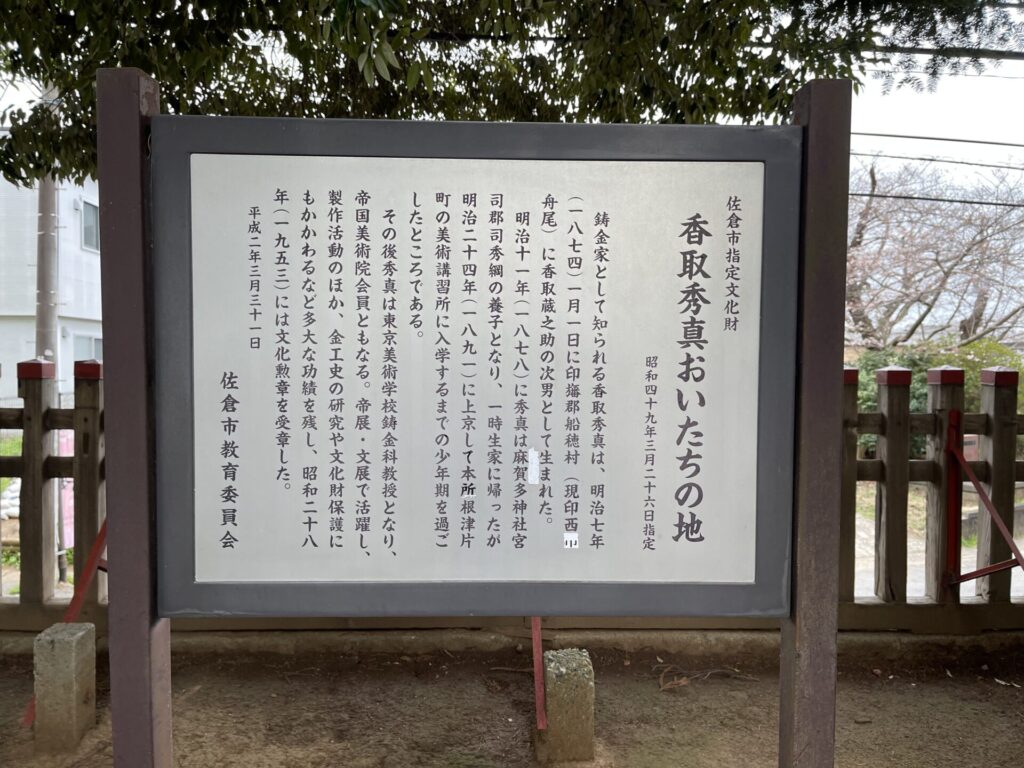

境内の看板

入口

入り口は二つあるようです。足の不自由なかたは、東側から参拝するのが良いかもしれません。

境内風景

参拝順路

基本情報

| 社号 | 佐倉藩総鎮守 麻賀多神社 |

| ご祭神 | 和久産巣日神(わくむすびのかみ、わかむすびのかみ、稚産霊命) |

| 境内社 | 三峯神社、稲荷神社、疱瘡神社 |

| 家紋 | 麻紋 |

| 住所 | 佐倉市鏑木町933-1 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

麻賀多神社(通称まかたさま) 旧郷社

祭神

神稚産霊命(わかむすびのみこと)

境内神社

稲荷神社(五社)

由緒沿革

佐倉の総鎮守で、はじめは上代この地方に移り住んだ多氏族の氏の神としてまつられる。その後、時代が下って慶長年間神社の西方に佐倉城が築かれてからは城地鎮護の神としても代々の藩主や家臣にあつく崇敬され、社殿の度々の造営や神鏡•太刀など宝物類の寄進が続いた。現在の社殿は天保一四年、幕府老中首座を務めた堀田正睦公の再建になり、社宝の甲冑「紫裾濃胴丸」(県指定重要文化財)は最後の藩主堀田正倫公の奉納するところである。

Webサイト

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『千葉県印旛郡誌』印旛郡 編 1913年

関連コンテンツ

-

伊都許利神社│成田市船形字手黒

-

印旛沼周辺の3神社(麻賀多、宗像、鳥見神社)

-

麻賀多十八社 社殿/鳥居 比較

-

麻賀多神社 奥津宮(手黒社)│成田市船形字手黒

-

麻賀多神社 本社(稷山社)│成田市台方字稷山

-

城麻賀多神社│佐倉市城

-

高崎麻賀多神社│佐倉市高崎

-

大篠塚麻賀多神社│佐倉市大篠塚

-

飯野麻賀多神社│佐倉市飯野

-

岩名麻賀多神社│佐倉市岩名

-

飯田麻賀多神社│佐倉市飯田

-

麻賀多神社│八千代市神野

-

麻賀多神社│佐倉市大佐倉

-

下宿麻賀多神社│酒々井町酒々井

-

中澤麻賀多神社│富里市中沢

-

新橋麻賀多神社(正一位麻賀多大明神)│富里市新橋

-

大蛇麻賀多神社(おおじゃまかたじんじゃ)│佐倉市大蛇町

-

下台麻賀多神社│印旛郡酒々井町