銚子市川口町の川口神社の概要

川口神社は、986年(寛和二年)創建、銚子市川口町の小丘上に鎮座する神社です。明治期から終戦期まで村社に列格していました。

当社の社名は、「歯櫛大明神」→「白紙明神」→「川口神社」と変遷し現在にいたります。利根川の河口で「水門の神」を祀るため、「川口神社」としたのでしょう。

祭神

祭神は速秋津姫命(はやあきつひめのみこと)です。

命は、伊邪那岐命・伊邪那美命夫婦の間に産まれた「水」「水門」(すいもん、みなと)を司る神で、「水戸神」(みなとのかみ)とも言われます。

後述しますが、当社の謂れは「延命姫」という実在の人物にあります。当地の海で悲劇の死を遂げた「延命姫」と「速秋津姫命」を同一神として祀っているのでしょう。

利根川の河口を見守る「水門の神」

わが国No.2の長さを誇る利根川。その322 kmの水の旅の終着地を見おろす小丘陵に、当社が鎮座しています。

「銚子浜磯巡の図」

中央の丘の上に「川口明神」、

左下に「羽嵜」(現 茨城県神栖市の波崎か)とある。

社殿や鳥居からは、利根川河口と対岸の波崎新港(茨城県神栖市)が見えます。

利根川河口の対岸は波崎新港。

薄緑の建物はJFはさきの製氷工場

利根川河口の対岸は波崎新港(茨城県神栖市)。

鳥居の間近に船が停泊する景色は激レア!

当社は、利根川の河口(川の口)で、水門の神を祀る、正に川口神社なわけです。

一之鳥居のすぐ裏の港にはたくさんの船が停泊しています。鳥居と船が間近に接しているかなりレアな光景を見ることができます。

延命姫と安倍晴明の悲しいお話

利根川図志 巻六「川口明神」の要約

銚子四日市場村(銚子垣根とも)の長者に「延命姫」という娘がいました。

上富田屋町の刑部という者を仲立ちに婿入りした安倍(阿部)晴明ですが、姫の容姿を嫌い長者の家を逃げ出し、小濱村で身を投げるふりをして、同村の西安寺に隠れます。

その後を追いかけた姫は「我もともに」と海に身を投げてしまいます。河口に流れ着いた姫の屍を引き上げた地元住民は、歯と櫛を納め祭ります。これが「歯櫛大明神」の謂れです。社名は、いつの頃からか「白紙明神」となり、さらに明治初頭の1870年に「川口神社」となりました。

地元の漁師が不漁の際は、「川口明神」をいさめるために、小濱村の「西安寺」に祀られている清明の神の幣を「川口明神」へ奉れば大漁になる、と伝わっているそうです。

所感

安倍晴明が生まれたのは921年とされていますから、当社創建の986年には清明は65歳だったことになります。若干、年代がずれているので、本物の清明なのか怪しさがあります。

清明云々は抜きにしても、実在の地名・寺名が出てくるため、話の信憑性はある程度高いように思えます。

- 銚子四日市場村 → 銚子市四日市場町

- 銚子垣根 → 銚子市垣根町・垣根見晴台

- 小濱村の西安寺 → 銚子市小浜町813の西安寺

不漁になると清明の幣で姫を慰めれば大漁になる、というエピソードも面白いです。

雑談

利根川の玄関口を監視するのに最適な当地を、経津主神が利用しないというのは少し考えにくいかな、と思います。

神武東征の前後の時代、利根川の出入りを取り締まる施設があった。その名残として、この地にはもともと”速秋津姫命の社”があったと考えるのはどうでしょうか?

当社創建に関し、利根川図志の原文は次のようにあります。

姫の屍川口に流れ来りしを所の者共引あけて歯と櫛とを納め祭りし故に歯櫛大明神といえりけるを…

「歯と櫛とを納め」とあります。この場合の「納める」の意味が、

→ 納入する。受け取る側に渡す。(例:お宮にお札を納める)

だとすると、歯と櫛を”誰に”納めたのかが書いていないことになります。

納め先が、もともとこの地にあった”速秋津姫命の社”で、いつしか名前が「歯櫛大明神」に置き換わった、と考えても無理がないように思われます。

鹿島神宮の宮司をされた東 実 氏は、著書で次のように述べられています。

天孫降臨に際し、瓊瓊杵尊が”天の関”(鹿嶋・香取間の水道のこと)を開いた。

関があれば関守がいるのは当然で、香取神宮の末社で伊伎志邇保神(いきしにほのかみ)・鍵守神(かぎもりのかみ)(←二柱ともに防衛を司る)を祀る天降神社はまさに関守の神ではないか。

『鹿島神宮』(東 実 著)のP80の該当箇所を要約

川口神社の鎮座する場所は、地形上、利根川の関守となる場所です。

ここに、上述の天降神社と同じ機能を持つ”水門の神 速秋津姫命の社”があったと考えても面白いのではないでしょうか。

創建・祭神に関する参考情報

川口神社 旧村社

祭神

速秋津姫命(はやあきつひめのみこと)

由緒沿革

寛和二年創建の古社である。大漁節に「この浦守る川口の、明神ご利益現わせる」とうたわれているように、昔から海の守り神として漁師の信仰があつい。利根川の河口近く船の出入りが一望できる小高い小名の上にある。

川口神社は986年(寛和2)の創建と伝えられ、1870年(明治3)までは白紙明神と呼ばれていました。この名は、安倍晴明と銚子垣根の長者の娘「延命姫」にまつわる悲しい伝説に由来しています。

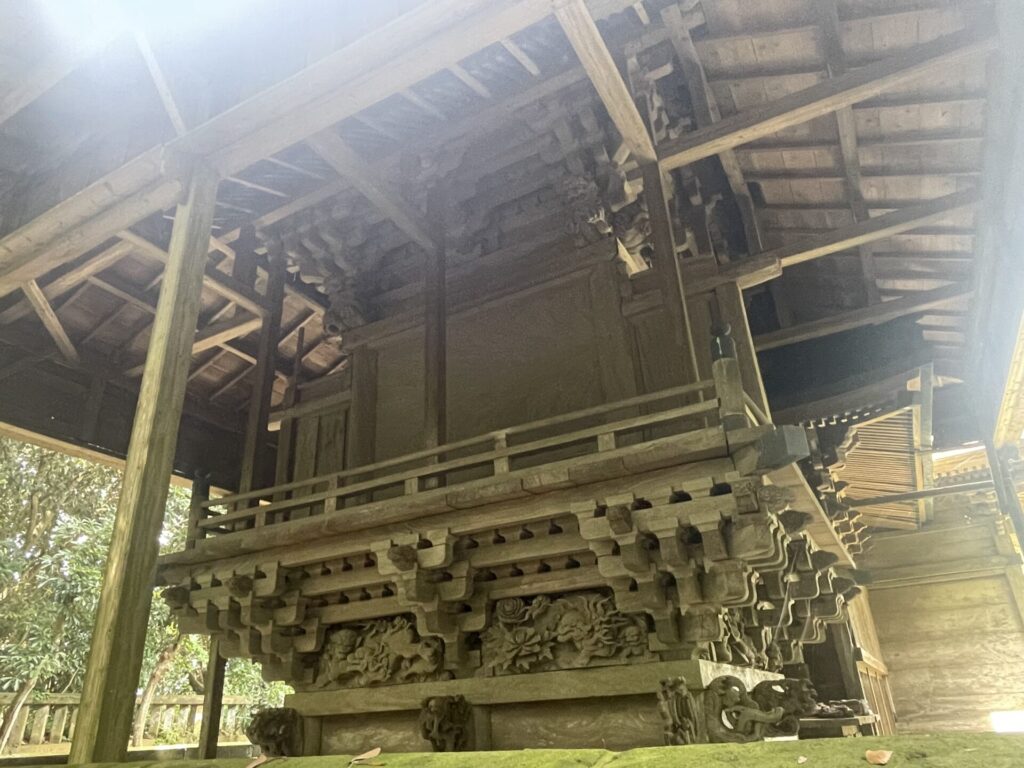

本殿は、桁行一間、楽間一間の切妻造りで銅板葺きです。組物は肘木付きの三手先組み物となり、棟札から1828年(文政11)に建立されたことがわかっています。

また、拝殿は桁行三間、梁間間、入母屋造り、瓦葺きです。組物は実肘木付きの二手先で外面・内面ともに中備に蟇股があります。向拝は実肘木付きの出三斗となっており、こちらの木鼻は禅宗様の特徴を有しています。

川口神社は、江戸時代、貝根(現在の川口町周辺)を望む高台にあり、利根川の流れと出船入船を眺めることができます。漁船の守り神として船主や漁業従事者からの仰が篤く、旧暦6月15日に大潮まつりが盛大に執り行われ、銚子の祭りを代表するものです。

1864年(元治元)、イワシの未曽有の大漁に沸いた漁師たちが、大漁祭りのために「大漁節」を作り、川口神社に奉納したといわれ、大漁節の歌詞は、江戸時代の銚子漁業の情景が描き出されています。

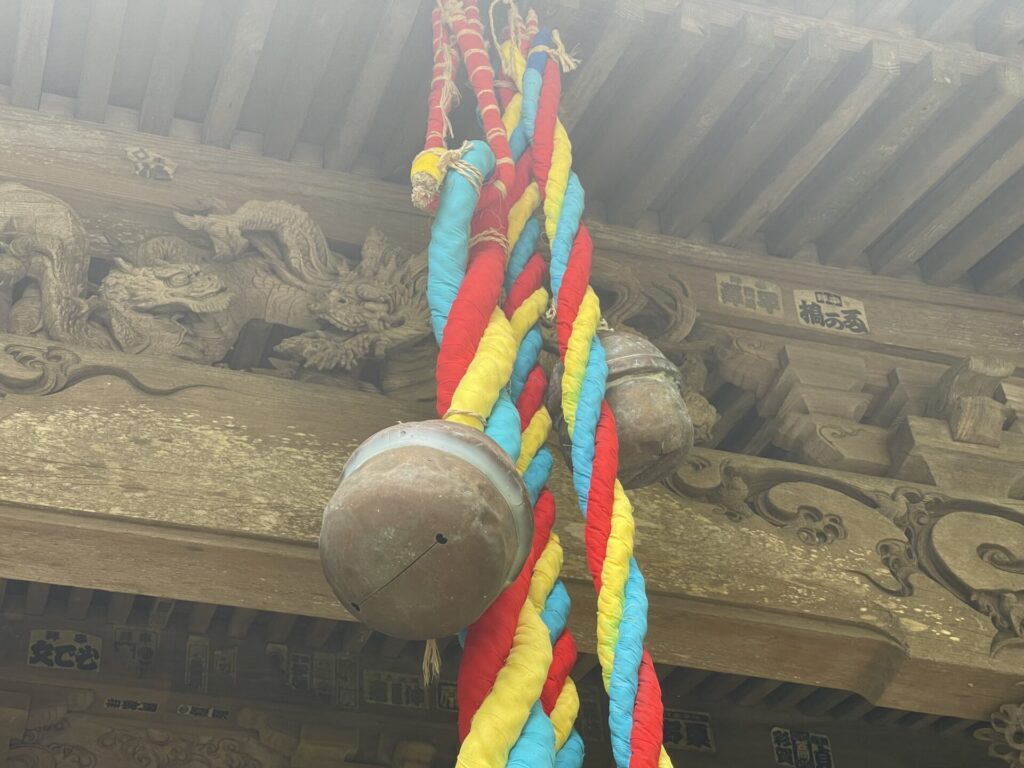

写真図鑑

社殿全体

社殿

鳥居の奥に、利根川河口、さらに対岸の波崎新港が見える。

薄緑の建物はJFはさきの製氷工場

拝殿の彫刻

本殿の彫刻

鳥居

一之鳥居

二之鳥居

三之鳥居

狛犬

二之鳥居前の狛犬

社殿前の二組の狛犬

境内社

社殿左後の社

稲荷神社でしょうか?

名称不明の社

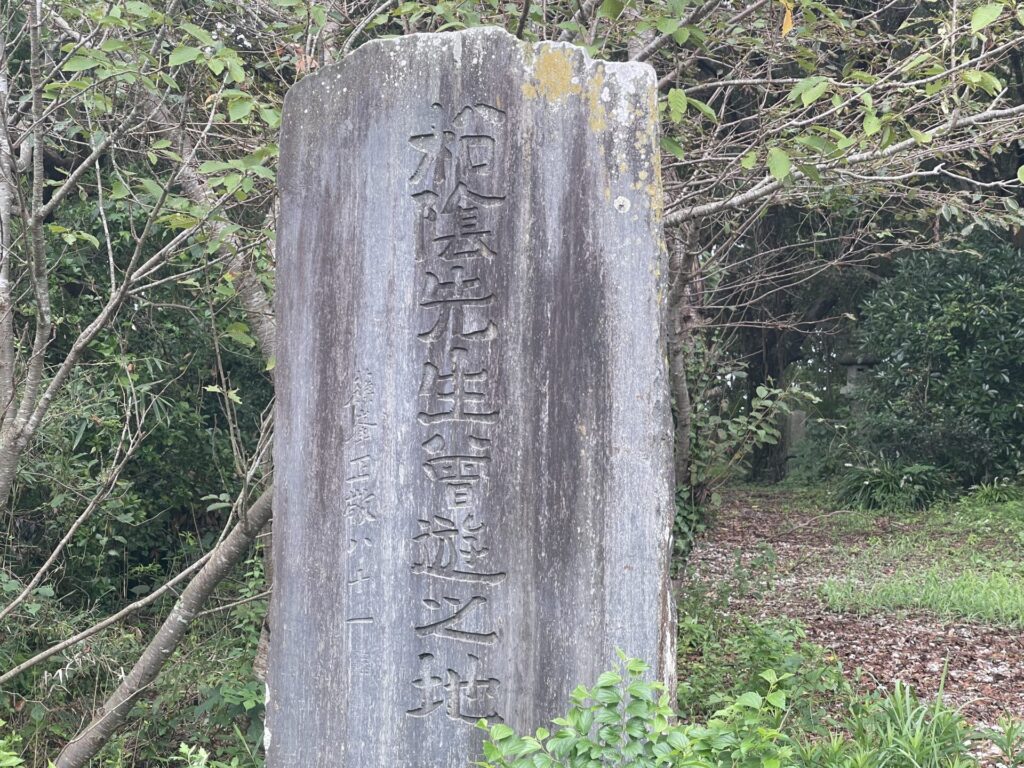

海亀の墓と碑

参詣路の階段途中右手に、石網にかかり死んだ海亀を弔う亀の墓と碑がいくつも建っています。

手水舎

池

神輿蔵

参拝順路

右:県道254選

右手に海亀の霊を弔い石碑群がある

基本情報

| 社号 | 川口神社 |

| ご祭神 | 速秋津姫命(はやあきつひめのみこと) |

| 境内社 | |

| 住所 | 銚子市川口町2-6378 |

| その他 | ■銚子市観光協会 川口神社 ■『利根川図志』赤松 宗旦 選 / 葛飾 北斎 画 1855年 巻六「川口明神」 https://www.digital.archives.go.jp/file/1225752.html ■全国文化財検索 https://heritagemap.nabunken.go.jp |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『利根川図志』赤松 宗旦 選 / 葛飾 北斎 画 1855年 巻六「川口明神」