銚子市柴崎町の海上八幡宮の概要

海上八幡宮(うなかみはちまんぐう)は、806年創建、銚子市柴崎町の北端の利根川沿いの低地に鎮座する神社です。

海上郡の総鎮守で、本殿は県の重要文化財(建造物)に指定されています。

創建から現在までのあらまし

当社は、平安時代初期の806年に、豊前宇佐八幡を勧請し創建されました。

石橋山の戦に敗れた源頼朝が当社に祈願、幕府を開くに及び報賽として現在の地に遷座・造営されたとされます。旧社地を鎌倉台といい、現在西側百数十mの場所に「海上宮発祥の地 碑」が建ってます。

江戸時代には海上郡(うなかみのこおり、かいじょうぐん)六十余郷の総鎮守となり、総社八幡宮と呼ばれていました。「海上郡」は歴史好き泣かせの言葉で、下総国と上総国に同名の「海上郡」という郡が置かれていました。

明治期から終戦期まで郷社に列格していました。

祭神

祭神として次の神様が祀られています。

- 誉田別尊(ほんだわけのみこと)…応神天皇のこと

- 比売神(ひめのかみ)…多岐津姫命(たぎつひめのみこと)・市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)・多紀理姫命(たぎりひめのみこと)か?

- 大帯姫命(おおたらしひめみこと)…神功皇后(じんぐうこうごう)のこと

創建・祭神に関する参考情報

海上八幡宮 旧郷社

祭神

誉田別尊(ほんだわけのみこと)比賽紳(ひめのかみ)大帯姫命(おおたらしひめみこと)

境内神社

稲荷大神

由緒沿革

大同二年(八0七)八月一日、豊前宇佐八幡を勧請。大治年間に修築。のち治承四年源頼朝が石橋山の戦に敗れるや、当社に祈願し、鎌倉に幕府を開くに及んで報咲として現在の地に遷座造営したという。旧社地を鎌倉台といい毎年旧の八月一日に祭事が行なわれる。中世、千葉・国分•原・海上等の諸将豪族の崇敬厚く、徳川幕府も天正一八年以来、各将軍引き続き社領ー一0石の朱印を寄せていた。

写真図鑑

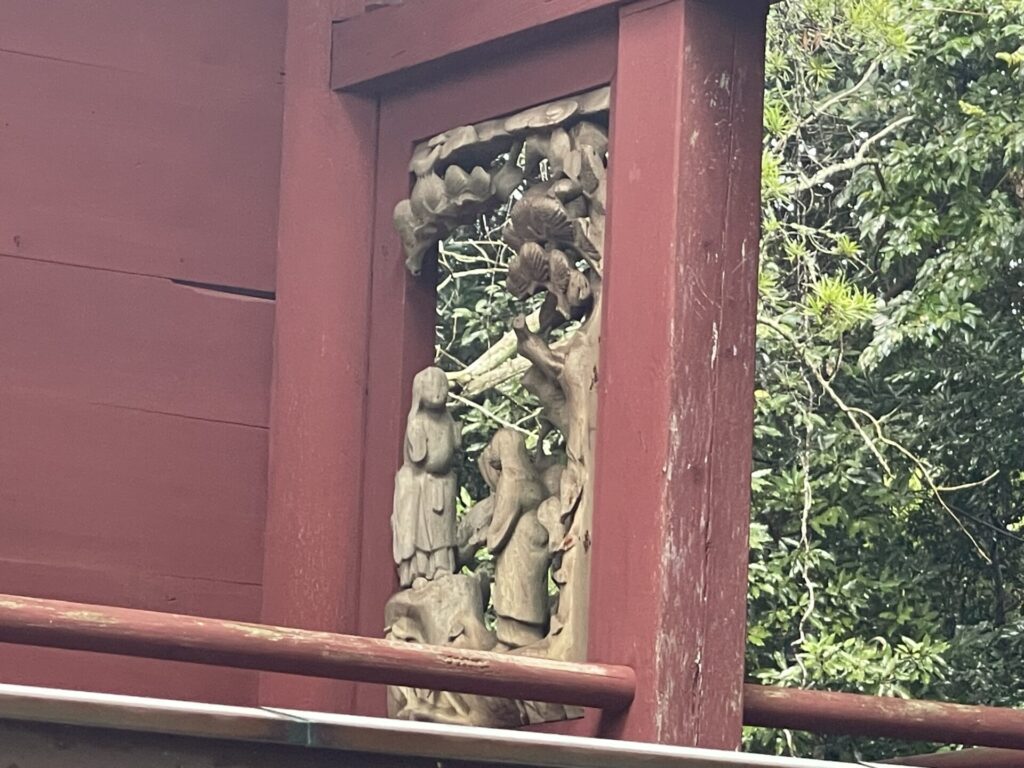

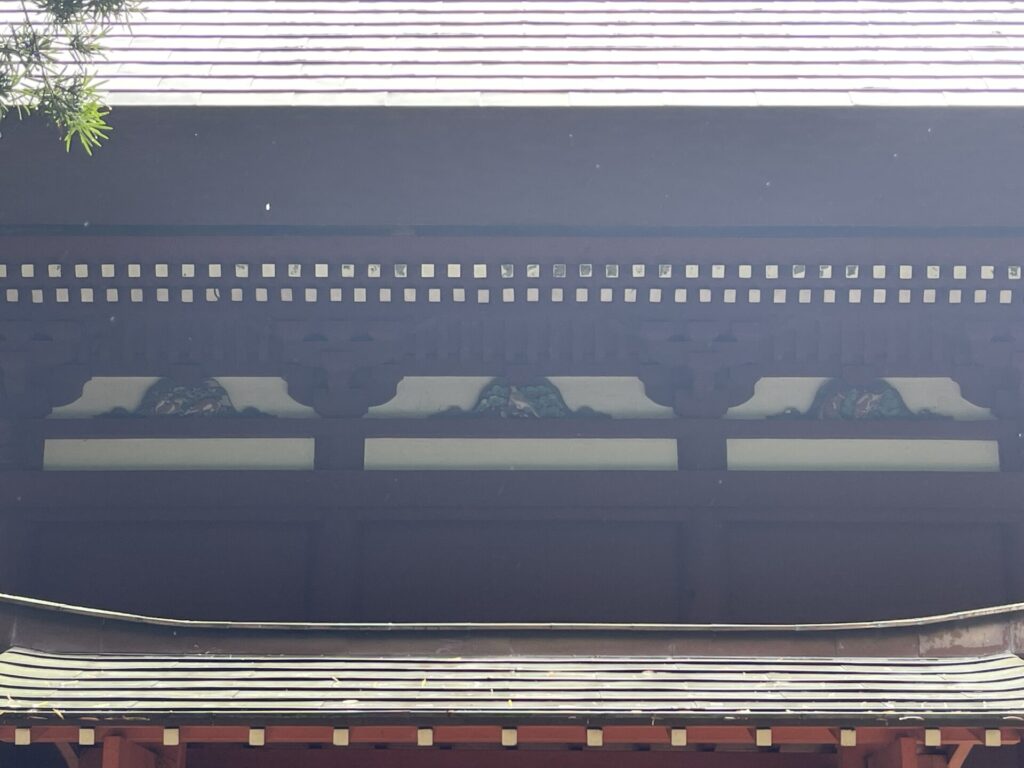

社殿

本殿

当社本殿は、県の重要文化財(建造物)に指定されています。

鳥居

往時の参詣路だろうか

狛犬

境内社、摂社、末社

稲荷大神

名称不明の小祠

その他の小祠

力石か

石碑等

手水舎、社務所

神輿庫

参拝順路

基本情報

| 社号 | 海上八幡宮(うなかみはちまんぐう) |

| ご祭神 | 誉田別尊(ほんだわけのみこと)、比売神(ひめのかみ)、大帯姫命(おおたらしひめみこと) |

| 境内社 | |

| 住所 | 銚子市柴崎町1-7 |

| その他 | ■銚子市公式HP 海上八幡宮本殿(うなかみはちまんぐうほんでん) https://www.city.choshi.chiba.jp/edu/sg-guide/page210176.html ■千葉県公式HP 海上八幡宮本殿 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p111-044.html |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年