成田市松崎(まんざき)の二宮神社の概要

二宮神社は、創建年不詳なれど856年の時点では存在していたとされる、成田市松崎(まんざき)の丘陵の上に鎮座する神社です。

維新前は松前村・大竹村・宝田村・下福田村・上福田村の郷社、1868年(明治元年)に松崎村の鎮守、1902年(明治三十五年)に村社となりました。

祭神

祭神として次の神様が祀られています。後者四柱は明治の合祀で、本来の祭神は経津主命と思われます。

- 経津主命(ふつぬしのみこと)

- 木花咲邪姫命(このはなさくやひめのみこと)

- 宇賀魂命(うかのみたまのみこと)

- 天之日鷲命(あめのひわしのみこと)

- 大雷神(おおいかづちのかみ)

1910年(明治43年)、近隣の次の社が本社に合祀されました。

- 鷺宮社(松崎字邊田)

- 雷神社(松崎字内小代)

- 浅間神社(松崎字浅間)

- 稲荷神社(松崎字新田)

埴生郡の二宮(二宮埴生神社)

当社は埴生郡の二宮です。

古くは「二ノ宮埴生大明神」、江戸時代の1738年(元文三年)より「正一位二宮大明神」、1868年(明治元年)より「二宮埴生神社(埴生神社)」と称し、さらに「二宮神社」と改称し今に至ります。

ちなみに、埴生郡の一宮は印旛郡栄町の「矢口一之宮神社」、三宮は成田市郷部の「埴生神社」です。

まっ赤な本殿と彫刻が凄い

右半分だけ朱く塗られた本殿がとても美しいです。

彫刻も大変素晴らしく、表情豊かな象鼻と獏鼻、独特のデザインの獅子鼻および謎の生物二体の木鼻などは見ていて飽きません。

龍鼻か?

忌部氏が麻布を生産していた地域か

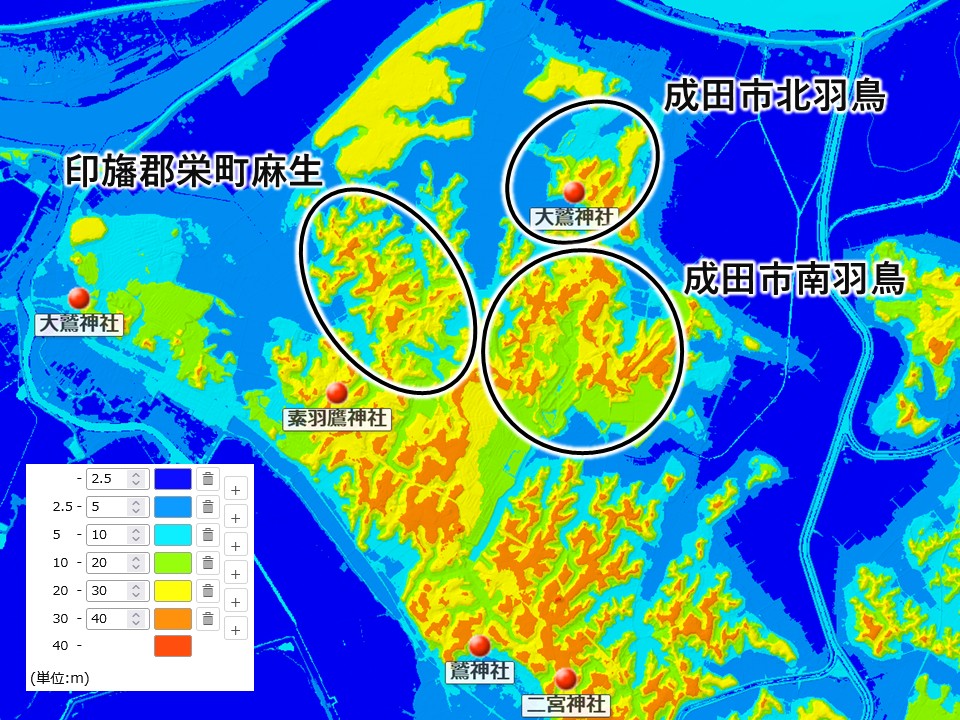

当社の所在する丘陵を3.6kmほど北上すると、「麻生(あそう)」「北羽鳥」「南羽鳥」という集落があります。

往古、「麻生」の地では忌部氏の麻績部(おみべ)が麻糸を作り、「北羽鳥」「南羽鳥」では服織部(はとりべ)が機織(はたおり)をしたと伝わっています。

当社や近隣の鷲神社(大竹)は、忌部氏の祖神 天日鷲命を祀っており、忌部の足跡が見える興味深い地域です。

| 社名 | 祭神 | 住所 |

|---|---|---|

| 鷺宮社(廃社) | 恐らく天日鷲命 | 松崎字邊田にあったが二宮神社に合祀 |

| 鷲神社 | 恐らく天日鷲命 | 成田市大竹1024 |

| 鷲宮大明神 | 不明 | 成田市宝田 |

詳しくは以下のページもご覧ください。

創建・祭神に関する参考情報

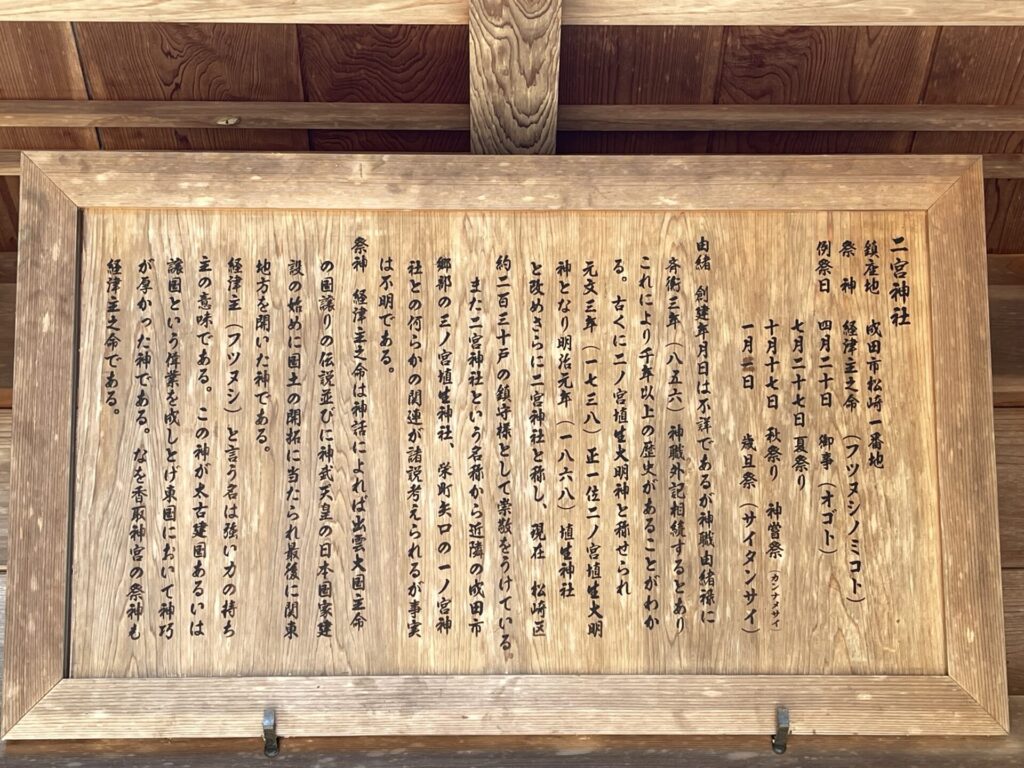

二宮神社

祭神

経津主之命(ふつぬしのみこと)

第三十 八生村誌

村社二宮神社

松崎村字遠源にあり経津主命木花咲邪姫命宇賀魂命天之日鷲命大雷神を祭る鎮座の年号干支詳ならずと雖一宮神社神職録に斎衡三丙子年神職外記相続すと之によりて観れば本社の勧請せられしは千五十三年前のことと知らる往古二宮埴生大明神と唱えへ來りしが元文三年家源神宣御授け正一位二宮大明神となりしが明治元辰年より二宮埴生神社と改め今は更に二宮神社と称す維新前は五ヶ村[松前村大竹村宝田村下福田村上福田村]の郷社たりしも明治戊辰の年特に松崎村の鎮守となり明治三十五年村社となる同四十三年三月十一日請可を得て松崎字邊田にありし無格社鷺宮社同所字内小代にありし無格社雷神社同所字浅間にありし無格社浅間神社同所字新田にありし無格社稲荷神社を本社に合祀す(中略)境内一社る祭る即

一、金比羅神社 大物主命を祭る由緒不詳(後略)

祭神

経津主之命(ふつぬしのみこと)

由緒

創建年月日は不詳であるが神職由緒録に斉衡三年(八五六)神職外記相続するとありこれより千年以上の歴史があることがわかる。古くに二ノ宮埴生大明神と称せられ元文三年(一七三八)正一佐二ノ宮埴生大明神となり、明治元年(一八六八)埴生神社と改めさらに二宮神社と称し、現在 松崎区約二百三十戸の鎮守様として崇敬をうけている。

また二宮神社という名称から近隣の成田市郷部の三ノ宮埴生神社、栄町矢口の一ノ宮神社との何らかの関連が諸説考えられるが事実は不明である。

写真図鑑

拝殿

本殿

本殿の彫刻

本殿左側面(参拝者から見て)の彫刻

獅子鼻、獏鼻

龍鼻か?

目と歯のみ色が塗られているように見える

本殿右側面(参拝者から見て)の彫刻

本殿背面の彫刻

鳥居

鳥居足元の基部が、かなり高くなっています。背の高い山車が通るためでしょうか?

常夜灯

境内社、小祠、御神木

手水舎

その他

境内風景

参拝順路

基本情報

| 社号 | 二宮神社 |

| ご祭神 | 経津主命、木花咲邪姫命、宇賀魂命、天之日鷲命、大雷神 |

| 境内社 | |

| 住所 | 成田市松崎1 |

| その他 | ■一之宮、二之宮、三之宮神社 栄町公式ホームページ https://www.town.sakae.chiba.jp/page/page001246.html ■一之宮神社(矢口) 駒形神社 http://komagata-ajiki.net/yakou/ ■埴生神社HP https://www.habujinja.or.jp/about/ |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『千葉県印旛郡誌』印旛郡 編 1913年