茨城県鹿嶋市田野辺の塩釜神社の概要

塩釜神社は、創建年不詳、茨城県鹿嶋市田野辺に鎮座する神社です。

祭神として塩土翁命(しおつちのおきなのみこと)が祀られています。命は、武甕槌神・経津主神が東北平定をする際の道案内をした神様で、製塩や航海の神様としても知られています。

創建の由来は鹿島神宮? 製塩?

上述の通り、当社の創建由来は不詳です。

当社は、鹿島神宮(祭神:武甕槌神)から北に3.6km の場所にあり、近隣には神宮摂社の沼尾神社(祭神:経津主神)も鎮座しています。祭神の塩土翁命は、武甕槌神・経津主神の道案内をした神様ですから、往古、両神の傍らに意図的に当社が創建されたのだろうと想像してしまいます。

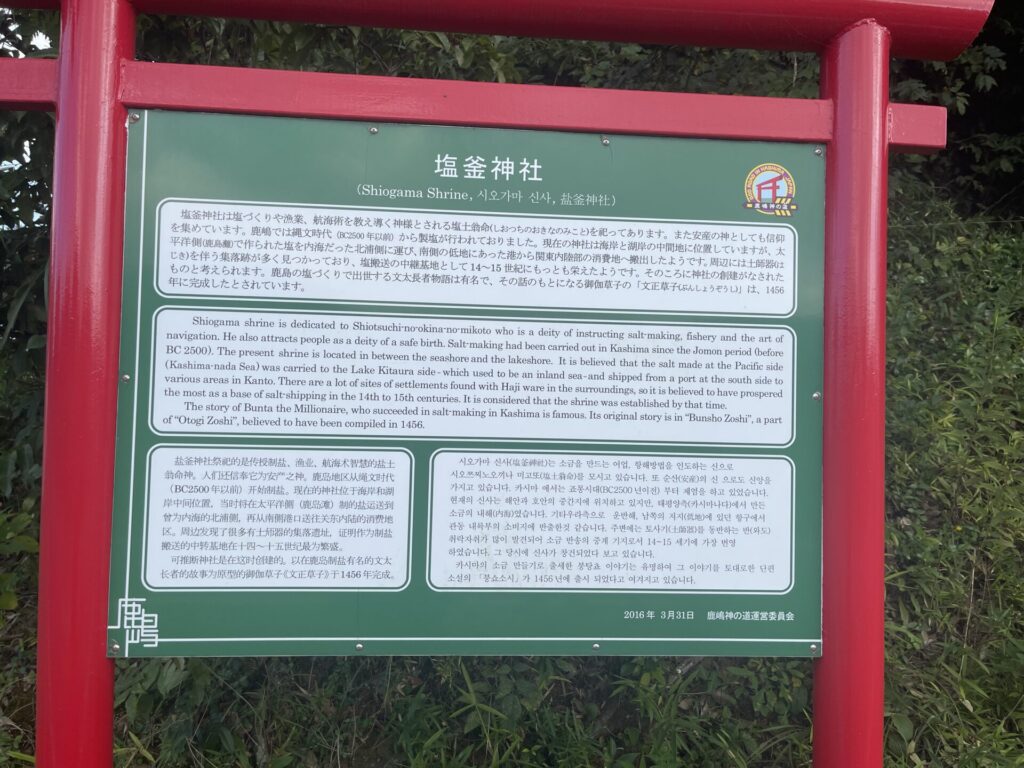

一方、境内の看板には、当地は縄文時代から製塩が行われた土地で、もっとも栄えた14~15世紀に当社の創建がなされた、と記されています。

創建・祭神に関する参考情報

塩釜神社(しおがまじんじゃ)

田野辺字塩釜に鎮座。創建不詳。

詩人は塩土翁命(しおつちおきなのみこと)

例祭は11月23日。本殿三坪。鹿島鳥居。境内地百二十六坪。

塩釜神社は塩づくりや漁業、航海術を教え導く神様とされる塩土翁命(しおつちのおきなのみこと)を祀ってあります。また安産の神としても宿仰を集めています。鹿嶋では縄文時代(BC2500年以前)から製塩が行われておりました。現在の神社は海岸と湖岸の中間地に位置していますが、太平洋側(鹿島で作られた塩を内海だった北浦側に運び、南側の低地にあった港から関東内陸部の消費地へ搬出したようです。周辺には土師器(じき)を伴う集落跡が多く見つかっており、塩搬送の中継基地として14~15世紀にもっとも栄えたようです。そのころに神社の創建がなされたものと考えられます。鹿島の塩づくりで出世する文太長者物語は有名で、その話のもとになる御伽草子の「文正草子(ぶんしょうぞうし)」は、1456年に完成したとされています。

写真図鑑

基本情報

| 社号 | 塩釜神社 |

| ご祭神 | 塩土翁命 |

| 住所 | 茨城県鹿嶋市田野辺196 |

| その他 | ■豊郷ものしりMAP https://city.kashima.ibaraki.jp/uploaded/attachment/56290.pdf ■鹿嶋 神のルート https://city.kashima.ibaraki.jp/uploaded/attachment/54405.pdf ■鹽竈神社の御由緒|神社について|鹽竈神社 http://www.shiogamajinja.jp/about/index.html |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『日本の神様読み解き事典』 川口 謙二 編 1999年